【柬单网综合报道】据柬媒消息,8月18日,公共工程与运输部发布通告称,位于干拉省见檖县至罗威艳县的湄公河跨河大桥建设项目正稳步推进。为确保工程顺利实施,第三城环路——习近平大道部分路段将自2025年9月1日起实施临时封闭措施,直至2028年2月1日。

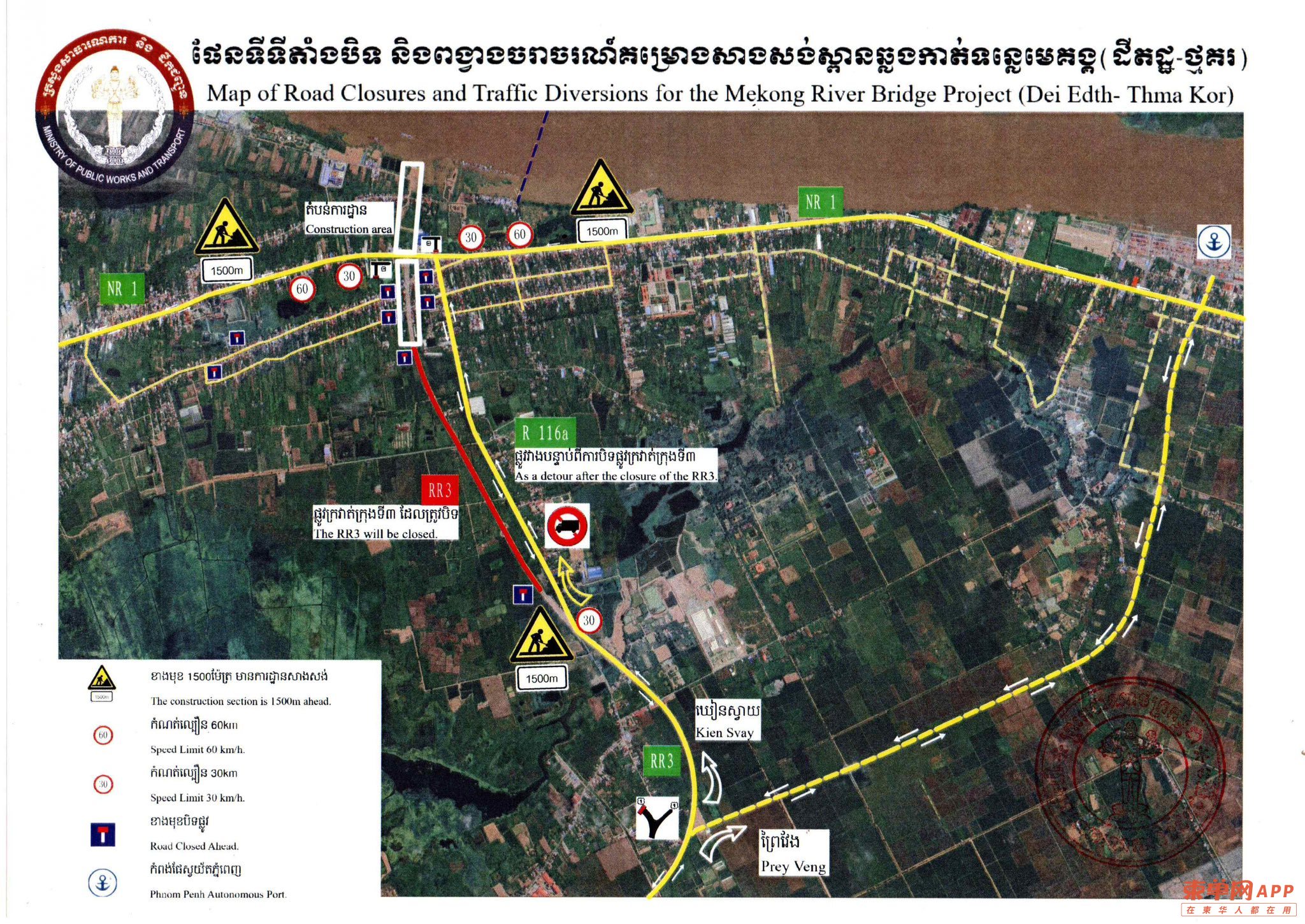

根据通告内容,本次封闭路段为第三环路自116A号支路起点(桩号KM 2+800)至1号公路区段。为减少对公众出行造成的影响,公共工程与运输部制定了交通改道方案:轻型车辆可绕行至116A号道路通行;重型车辆须绕行至12A号道路通行;1号公路虽有施工区域跨越,但交通运行不受影响。

公共工程与运输部表示,大桥建设期间可能对市民、运输业者及相关企业造成不便,呼吁社会各界理解与配合,并提醒公众合理规划出行路线,遵守临时交通指引,以保障施工安全与项目顺利推进。

据悉,湄公河跨河大桥是柬埔寨重点基础设施建设项目,建成后将进一步完善区域交通网络,提升干拉省与周边地区的互联互通水平,对促进经济发展与民生改善具有重要意义。

来源:综合自柬媒

编译:Yuan

校对:小米